Das vorarlberg museum bekennt sich zur Forschung als eine zentrale Aufgabe der Museen. Gegenstand der Forschung sind die eigenen Sammlungen, gegenwärtige und (potenzielle) künftige Ausstellungsthemen sowie die Kulturgeschichte und Kulturlandschaft Vorarlbergs, soweit sie Relevanz hinsichtlich der eigenen Sammlung beziehungsweise für gegenwärtige und potenzielle künftige Ausstellungsthemen besitzen. Neben den klassischen Disziplinen (Geschichte, Kunstgeschichte, Volkskunde, Archäologie) erfordern neue Haltungen und Formate (Gegenwartsbezug, Dialog mit der Gesellschaft, Sichten) zudem neues Wissen und neue Kompetenzen.

Das vorarlberg museum ist sich bewusst, dass Forschung nur zu einem kleineren Teil durch die im Museum tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt und daher zu einem größeren Teil über externe Institutionen und Menschen vorgenommen werden muss. Das Fehlen universitärer Einrichtungen mit Schwerpunkt auf geisteswissenschaftlichen Studien wirkt sich für das Museum nachteilig aus. Der Aufbau und die Pflege forscherischer Netzwerke auch über die regionalen Grenzen hinaus ist deshalb eine Verpflichtung.

Das vorarlberg museum ist sich überdies bewusst, dass der Ort des Museums auch dazu dient, Forschung sichtbar zu machen. Neben Forschungstätigkeiten der Museumskurator*innen und Aufträgen an externe Forscher*innen (als individuelle Aufträge oder im Kontext einer Forschungseinrichtung) spielen auch die Durchführung von und Beteiligung an Symposien als Bekenntnisse zu bestimmten Themenstellungen und zur Vertiefung der Netzwerke eine Rolle. Des Weiteren sind die Ausstellungen, die Veranstaltungen und die Publikationen wichtige Aspekte der Vermittlung von Forschungsergebnissen.

Forschungsschwerpunkte

Der regionale Schwerpunkt der Forschungen und Kooperationen liegt in Vorarlberg und dem Bodenseeraum.

Kooperationspartner

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Aktion Demenz, Kurzfilmfestival Alpinale, Angelika Kauffmann Research Project (Bettina Baumgartel),

Arbeitskreis fur interregionale Geschichte des mittleren Alpenraums, Ars Rhenia, Artenne Nenzing, Heimatmuseum Bezau, AllerArt Bludenz, Geschichtsverein Region Bludenz, Kulturabteilung Stadt Bludenz, Euregio MuSeeum Bodensee, Bregenzer Festspiele, Gedenkgruppe Bregenz, Jugendservice Stadt Bregenz, Kulturabteilung Stadt Bregenz, Stadtarchiv Bregenz, Stadtmuseum Bregenz, Werkraum Bregenzerwald, Bundesdenkmalamt, Bundeskanzleramt, Presseclub Concordia, Kulisse Pfarrhof Damüls, Kulturstiftung Gartenreich Dessau-Wörlitz, Stadtarchiv Dornbirn, Stadtmuseum Dornbirn, erinnern.at, Evangelische Gemeinde Vorarlberg, Fachgewerkschaft GPA-djp, Feldkirch 800, Museumsakademie Joanneum, Offene Jugendarbeit Feldkirch (Graf Hugo), Franz- Michael-Felder-Archiv, Frauenmuseum Hittisau, Jüdisches Museum Hohenems, Institut fur Alte Geschichte und Institut für Archäologien (Universität Innsbruck), Universität Kassel, Klostertal Museum, HTW Konstanz, Österreichischer Verband der KulturvermittlerInnen, Kunsthaus Bregenz, Druckwerk Lustenau, Galerie Hollenstein Lustenau, Hypo Vorarlberg, Kulturabteilung Marktgemeinde Lustenau (Initiative Stickereimuseum), Landeskonservatorium Vorarlberg, Landeskrippenverband, Lechmuseum, Metzler naturhautnah (Egg), Kunstforum Montafon, Montafoner Museen, Montartphon (Kellergalerie Schruns), Österreichischer Museumsbund, PH Vorarlberg, Poolbar Festival, Vorarlberger Presseclub, QuadrArt Dornbirn, ifs-Schuldenberatung, netzwerkTanz, ORF, Romano-Centro, Angelika Kauffmann Museum Schwarzenberg, Tanzkompanie cie bewegungsmelder, Vorarlberg Tourismus, Vorarlberger Architektur Institut, Vorarlberger Energieinstitut, Kulturabteilung Land Vorarlberg, Vorarlberger Landesarchiv, Vorarlberger Landesbibliothek, Vorarlberger Landesmuseumsverein, Vorarlberger Landestheater, Vorarlberger Landesversicherung, Vorarlberger Museumswelt Frastanz, Vorarlberger Nachrichten, Seniorenbeirat Vorarlberg, Walk Tanztheater, Universität Wien (Soziologie), Wissenschaftsabteilung Land Vorarlberg, Zukunftsbüro Land Vorarlberg, Netzwerk Welt der Kinder, Kunsthistorisches Museum Wien, Vorarlberger Wirtschaftsarchiv, Bauernhausmuseum Wolfegg, Museum der Alltagskultur in Waldenbuch (Landesmuseum Württemberg Stuttgart), Young Caritas. Vorarlbergs!“)

Aktuelle Forschungsprojekte

Projekt FREIRAUM

Zeit und Raum, um über die Potentiale des vorarlberg museums nachzudenken

Der Krieg in der Ukraine, die damit zusammenhängende Energiekrise, Teuerung und Budgetverschiebungen führten dazu, dass das Museum die geplante Ausstellung im 3. Stock nicht realisieren konnte.

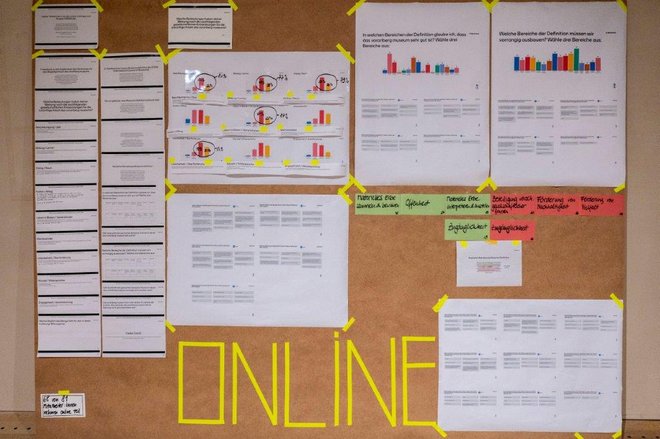

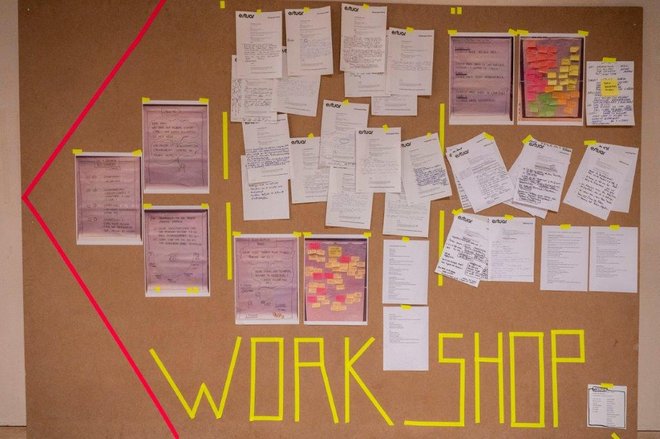

Im Projekt FREIRAUM loteten wir in einem gemeinsamen Prozess die Potentiale des Museums in einer Zeit von großen Veränderungen aus. Dazu waren alle Museumsmitarbeiter*innen eingeladen. Zwei externe Prozessbegleiter*innen führten uns von Jänner bis Juli 2023 durch einen Design-Thinking-Prozess. Hier konnte sich jede*r durch ko-kreative Methoden mit ihrer / seiner persönlichen Expertise einbringen. Es ging um die Erarbeitung von Prototypen zur Bespielung des 3. Stockes: Ihre Entwicklung ermöglichte es, Ideen gemeinsam zu begreifen und im Austausch weiterzuentwickeln. Dabei war das Arbeiten in Teams mit Personen aus verschiedenen Abteilungen und Hierarchiestufen, sowie mit externe Mitdenker:innen bereichernd.

Projektleitung:

(Weitere Infos zum Projekt sowie Führungen)

Andreas Rudigier und Christina Jacoby

a.rudigier@vorarlbergmuseum.at c.jacoby@vorarlbergmuseum.at

Prozessbegleitung:

Isabella Natter-Spets (www.estuar.at) und Flo Oberforcher (www.flooberforcher.at)

Vorarlberger Barockbaumeister + Bauhandwerker

Forschung im Rahmen des Projekts "Digital IN & OUT"

Dieses Forschungsprojekt in Vorarlberg erforscht die Vorarlberger Barockbaumeister, zu denen u.a. Michael Beer, Franz Beer, Franz Beer von Bleichten, Peter Thumb oder Caspar Moosbrugger zählen, die vom 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert in Österreich, Süddeutschland, in der Schweiz und im Elsass mehrere hundert profane und vor allem sakrale Bauwerke schufen.

Im Zuge des Projektes, in das mehrere Museen Vorarlbergs, darunter das vorarlberg museum, sowie die Universität Konstanz und die Fachhochschule Vorarlberg involviert sind, sollen unter anderem das Leben und die Sozialgeschichte der Barockbaumeister beleuchtet, das grenzüberschreitende Gefüge in dem sie sich bewegten untersucht und Arbeitsweise und Arbeitsbedingungen thematisiert werden.

Alle, die in ihrer Sammlung Unterlagen, Informationen, Dokumente etc. über bzw. von den Vorarlberger Barockbaumeistern haben, mögen sich bitte über den Fragebogen oder direkt mit Anna Bertle im vorarlberg museum in Verbindung zu setzen.

Fragebogen zu den Vorarlberger Barockbaumeistern

Anna Bertle, B.A.

Direktionsassistenz

a.bertle@vorarlbergmuseum.at

+43 5574 46050 525

17 Museen

x 17 SDGs

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Die Vereinten Nationen haben 2015 17 Nachhaltigkeitsziele – die SDGs (Sustainable Development Goals) – definiert, durch die ein gutes Leben auf der Erde für alle Menschen erreicht werden soll. Um die Nachhaltigkeitsziele bekannt zu machen und ihre Umsetzung zu fördern, wurde 17 österreichischen Museen je ein Ziel zugelost. Das vorarlberg museum hat das Nachhaltigkeitsziel Nr. 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ bekommen. Die ORF-Lange Nacht der Museen 2021 am 2. Oktober ist die Auftaktveranstaltung. Im November finden eine Woche lang Workshops und Vorträge statt. Familien, Kinder, Schulklassen, Senioren – alle Altersgruppen sind eingeladen.

Das vorarlberg museum ist Teil des Projektes „17x17 - 17 Museen 17 SDGs Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN“, eine Initiative von ICOM Österreich in Kooperation mit dem BMKÖS.

Ansprechperson vorarlberg museum:

Christina Jacoby

c.jacoby@vorarlbergmuseum.at

+43 5574 46050 517

Die 17 SDGs im Überblick

Ziel Nr. 3: Gesundheit und Wohlergehen

Überblick SDG Veranstaltungen im vm

Projektlandkarte Österreich

Erkundungen & Einsichten „Die Macht der Bilder“

Kooperation Forschunggruppe Design, Masterstudiengängen InterMedia und Soziale Arbeit an der FH Vorarlberg und der Stadt Bregenz

Welche Menschen, Strukturen und Spuren sind im Stadtraum Bregenz (un)sichtbar? Werden Menschen unterschiedlicher geografischer oder sozialer Herkunft überall gleichwertig eingeladen oder abgelehnt? Wie können Barrieren aufgespürt und überwunden werden? Und wie können Museen wie das vorarlberg museum für diversere Besucher:innengruppen zugänglich gemacht werden?

Mit diesen Fragen haben sich Studierende des Masterstudiengangs InterMedia/ Fachhochschule Vorarlberg über zwei Semester hinweg beschäftigt. Unter dem Motto „Zusammenleben in Bregenz. Die Macht der Bilder“ erkundeten sie Sichtbares und Unsichtbares im Stadtraum Bregenz und nutzten vielfältige Methoden, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten.

In der zukunftsorientierten Gestaltungspraxis für städtische Räume ist eine interdisziplinäre Herangehensweise zentral. Daher wurden vielfältige Perspektiven kombiniert und ein Methodenmix entwickelt, welcher Visual Ethnography, Linguistic Landscaping, Visual Mappings und Interventionen beinhaltete.

Ansprechpartner vorarlberg museum:

Fatih Özçelik

f.oezcelik@vorarlbergmuseum.at

+43 5574 46050 524

Kundeyt Şurdum:

„Doch die Zeit die braucht neue Menschen“

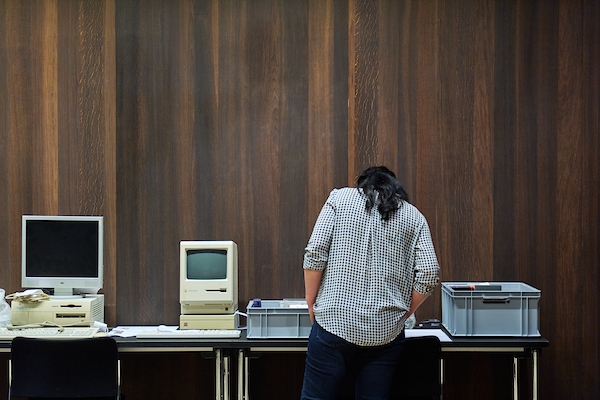

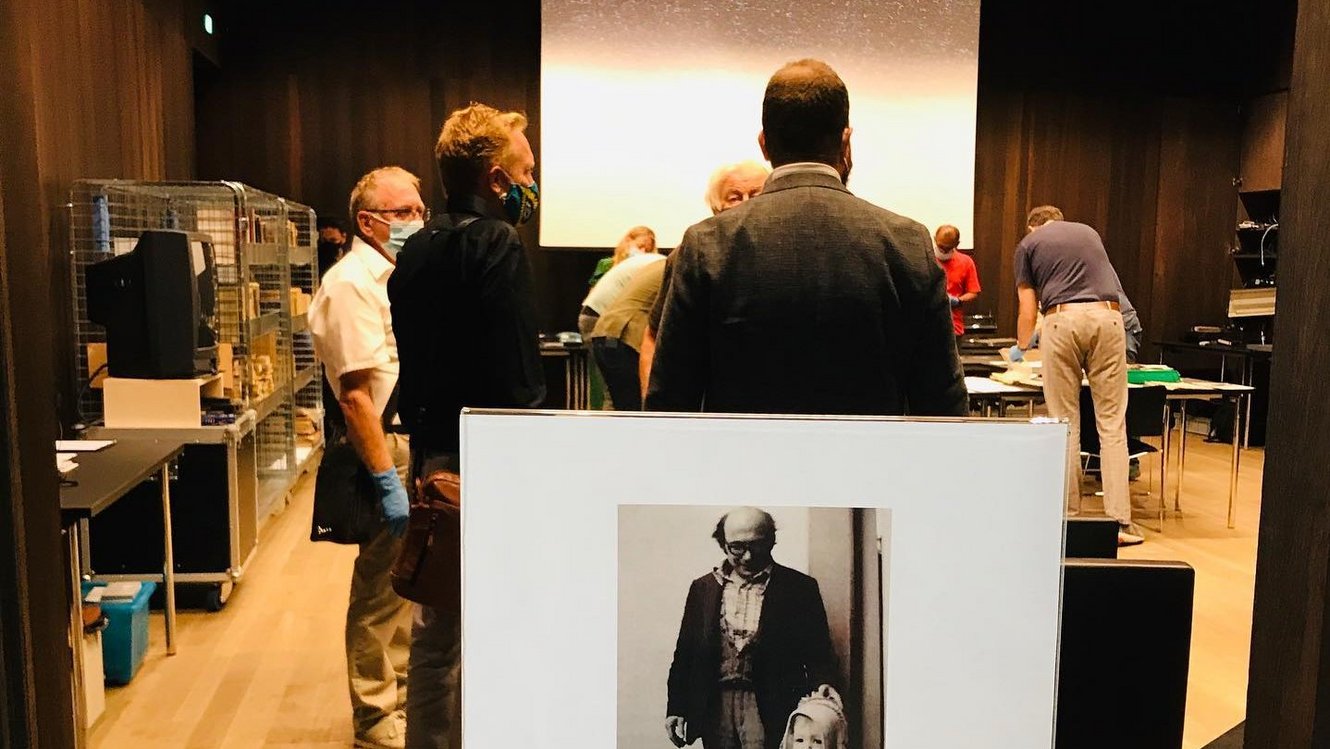

Interdisziplinäre Forschungsklausur

Zwei Jahre lang wurde in einem interdisziplinären Forschungsprojekt der Nachlass von Kundeyt Şurdum am vorarlberg museum von den Projektverantwortlichen Fatih Özçelik und Christina Jacoby aufgearbeitet. Das umfangreiche Erbe des 2016 im Alter von 79 Jahren verstorbenen Schriftstellers, Übersetzers, Journalisten und Lehrers geht an das Franz-Michael-Felder-Archiv der Vorarlberger Landesbibliothek über. Im Rahmen einer internationalen Forschungsklausur zu Leben und Werk von Şurdum im vorarlberg museum unterzeichneten seine Witwe Ayşe und seinen Sohn Abrek Şurdum am 2. September 2021 eine entsprechende Vereinbarung. In den Dokumenten, die der Nachlass überliefert, spiegeln sich die verschiedenen Tätigkeiten von Şurdum, der 1971 aus der Türkei nach Vorarlberg übersiedelte.

Ein Projekt des Franz-Michael-Felder-Archivs und des vorarlberg museums, gefördert vom Bundesministerium für Kunst, Kultur öffentlichen Dienst und Sport

Kein Leben geht

spurlos vorbei

Eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Leben und Werk von Kundeyt Şurdum (1937-2016)

Der Dolmetscher, Lehrer, Journalist, Sozialarbeiter und Dichter Kundeyt Şurdum (1937-2016) hat viele Menschen in seinem Leben berührt. Das vorarlberg museum arbeitet mit einem interdisziplinären Forschungsteam und früheren Wegbegleiter*innen an seinem Nachlass. Dabei erprobt das vorarlberg museum mit einem inklusiven und kooperativen Ansatz neue Wege der Sammlungserschließung.

Wir bedanken uns bei den Kooperations- und Forschungspartner*innen. Das Projekt ist vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport gefördert.

Ansprechpartner vorarlberg museum:

Fatih Özçelik

f.oezcelik@vorarlbergmuseum.at

+43 5574 46050 524

Filmworkshop

Isolationspanorama

Lockdown-Erfahrungen von Lehrlingen

Seit März 2020 erlebt die ganze Welt einen Ausnahmezustand mit zahlreichen Lockdowns. Wir alle sind in derselben Situation, aber jede/jeder erlebt diese Zeit anders. In einem selbst gestalteten Kurzfilm verdeutlicht eine Gruppe von Lehrlingen ihre Erfahrungen, Gefühle und Gedanken der vergangenen Monate. Drehort war der Panoramaraum im vorarlberg museum. Anleitung und Unterstützung erhielten sie vom renommierten Kurzfilm-Künstler Fesih Alpagu.

Ansprechpartner vorarlberg museum:

Fatih Özçelik

f.oezcelik@vorarlbergmuseum.at

+43 5574 46050 524

Neue Museumswelten

In Kooperation mit der FH Vorarlberg

Das vorarlberg museum beteiligt sich 2021 an einem von der FH Vorarlberg geführten Projekt zur Nichtbesucherforschung, Leitung von Fabian Rebitzer, unter dem Titel „Neue Museumswelten – eine explorative Annäherung an (Nicht-)Besucherbeziehungen zur Aktivierung der Teilhabe diverser Publikumsgruppen durch neue Angebotsformate“.

Projektlaufzeit: 2021 – laufend

Ansprechpartner vorarlberg museum:

Fatih Özçelik

f.oezcelik@vorarlbergmuseum.at

+43 5574 46050 524

Erwachsen werden

ohne Eltern

Lebensgeschichtliche Interviews mit jungen geflüchteten Männern

Im Juni 2021 fand das Projekt „5 Jahre später“, bei dem neun geflüchtete Männer über ihr Leben erzählten,unter der Leitung von Stefanie Hanisch seinen Abschluss.

In Kooperation mit der Projektstelle „Menschenleben“ der Mediathek Wien.

Ansprechpartner vorarlberg museum:

Fatih Özçelik

f.oezcelik@vorarlbergmuseum.at

+43 5574 46050 524

Das relevante Museum 2021

Programm der Nordmetallstiftung zu Besucher*innenfokussierten Strategien

Wie können Museen das Publikum des 21. Jahrhunderts erreichen und seine Perspektive in die Museumsarbeit einbinden? Seit 2019 tauschen die Programmteilnehmenden ihre Erfahrungen dazu aus. Wir freuen uns in den Arbeitskreis aufgenommen worden zu sein.

Ansprechpartner vorarlberg museum:

Fatih Özçelik

f.oezcelik@vorarlbergmuseum.at

+43 5574 46050 524

Teilnehmende Museen:

Altonaer Museum

Europäisches Hansemuseum Lübeck

Kunsthalle Bremen

Kunsthalle zu Kiel

Kunsthalle Wilhelmshaven

Museum für Hamburgische Geschichte

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Stadtmuseum Aarau

Weserburg Museum für moderne Kunst Bremen